liberté

Le troc ancien: un leurre créé par les économistes modernes ?

Le troc ancien : un leurre créé par les économistes modernes ?

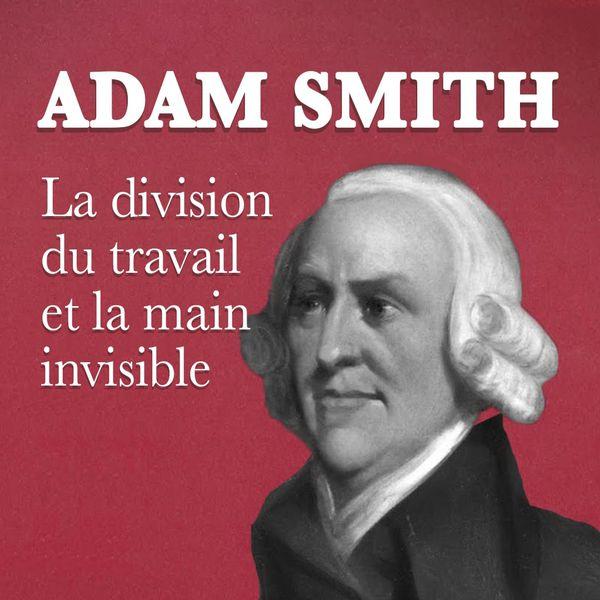

Adam Smith est un philosophe et économiste écossais des Lumières, ces derniers étant très affiliés à la franc-maçonnerie, apparue au même moment. Il reste dans l’histoire comme le père des sciences économiques modernes, dont l'œuvre principale, publiée en 1776, La Richesse des nations, est un des textes fondateurs du libéralisme économique.

Voici une interview parue début février 2020 de l'économiste Michel Ruimy, professeur à Escp-Europe et à Sciences Po. C'est bien sûr sujet à débats, en commençant par se poser des questions primaires, voir ingénues : les anciens peuples (des chasseurs-cueilleurs au néolithique, voir jusqu'à la création de la monnaie d'échange il y a presque 3000 ans) avaient-ils une idée consciente de la signification même d'une quelconque "économie" ? Ne voulons-nous pas absolument prêter à nos ancêtres notre propre modèle de pensée et d'organisation ? Notre propre individualisme, égo, violence, notions de nations-tribus et notions de familles et formatages organisés par l'éducation et société ?

Quel était l'intérêt pour l’économiste Adam Smith de placer historiquement le troc avant la monnaie ? Était-ce une erreur ?

Michel Ruimy : L’idée d’Adam Smith selon laquelle le troc a été le précurseur de la monnaie c’est-à-dire que la monnaie a été inventée pour surmonter les difficultés du troc, est tendancieuse. En effet, cette technique d’échange attribuée aux sociétés primitives est largement remise en cause par les anthropologues (Humphrey, Ingham, Mauss).

Nulle part dans le monde il n’a été possible de trouver une société qui fonctionnait strictement sur ces bases. Il a même été possible, à travers l’exemple des sociétés amérindiennes, de prouver que le troc et l’échange marchand n’y étaient pas présents avant l’arrivée des Européens. Plus encore, ces sociétés ont déployé diverses pratiques sociales et justifications symboliques afin de réduire l’incidence des rapports marchands dans leur organisation sociale et ce, avant, pendant et après la colonisation européenne.

Pourtant, la vision : « Avant la monnaie, il y avait le troc » fait autorité dans les sciences économiques et dans la conscience collective. Si cette phrase, maintes fois entendues, se révèle un mythe, elle est loin d’être anodine. Cette allégorie est l’élément-clef des économistes classiques pour fonder leur théorie de la valeur. Notre conception moderne de valeur de la monnaie en découle directement.

L’entreprise de Smith se révèle donc être un projet normatif issu de la société marchande libérale. Au vu de certains dysfonctionnements, un renversement de cette position serait souhaitable et permettrait d’élargir l’univers des possibles pour nos sociétés marchandes occidentales.

Était-il conscient de porter le contre mythe du communisme primitif et matriarcat primitif ?

Lire la suite ci-dessous :

Incursion dans un domaine trop réservé : la monnaie - Part 8

Incursion dans un domaine trop réservé : la monnaie - Part 8

Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5, Part 6, Part 7

Deuxième partie

V b)

Liberation

« Qui dira la puissance incalculable de l'association lorsqu'elle se transforme en coopération… ?» Jacques Duboin (Libération)

On se souvient du surnom, TINA, attribué à Mrs Thatcher pour son refus d'envisager tout autre mesure que les réformes libérales qu'elle initia au début des années 1980 : quels que soient les arguments qui lui étaient présentés, elle répondait «There is no alternative», soit, en prenant les seules initiales, T.I.N.A. et en français «Il n'y a pas d'alternative». C'est ainsi que les chemins de fer britanniques, par exemple, furent privatisés et que les Anglais se demandent après chaque accident ferroviaire s'il n'existe vraiment pas de plus sûrs moyens de gérer les transports en commun que de faire passer le profit avant la sécurité… !

L'organisation économique des sociétés humaines n'a pourtant rien d'immuable. Les dénationalisations et le démantèlement de l'État, que l'idéologie néolibérale présente aujourd'hui comme la seule façon de garantir la prospérité, sont l'exact opposé des nationalisations et de l'élaboration de cet État-providence, c'est-à-dire redistributeur, qui furent préconisées pour organiser la paix à la fin de la seconde guerre mondiale !

Affirmer l'obligation d'organiser l'économie de telle ou telle façon, en vertu d'une loi qui serait immuable, n'est pas un argument, mais une méthode couramment employée par certains pouvoirs politiques pour imposer l'orientation qu'ils ont choisie, et empêcher toute discussion en coupant court à tout argument contraire. De sorte que l'opinion ne soit pas à même de peser le pour et le contre.

Deux obligations péremptoires sont ainsi affirmées. La première est la croissance : un simple ralentissement de croissance est une catastrophe économique. La seconde est la compétitivité, mot qui, dévoyé de son sens de “courir ensemble” désigne maintenant une rivalité de tous les instants qui serait inévitable.

N'étant pas spécialistes, laissons les économistes, les sociologues, les moralistes, les historiens débattre des fondements et des origines de ces impératifs idéologiques. (YH : fondamentalement, c'est avec l'idée préconcue (mais malheureusement réaliste) que la société actuelle créée (de par son système éducatif) des élites, et que seuls ceux-ci comprennent la réalité profonde des choses (Si vous écoutez un peu les affirmations de personnalités comme Mr Sarkozi par exemple (mais il n'y a pas que lui), il y a d'un côté une "élite" et de l'autre les "normaux". Au lieu de modifier en conséquence le système éducatif de façon à non pas à distinguer ceux qui s'en sortent le mieux intellectuellement (pour X raisons, dont financières) ou psychiquement, et ne garder que ces derniers pour "l'élite", mais au contraire détecter le plus tôt possible chez chacun ses talents particuliers (tout le monde en a et c'est les appliquer qui rend service, et à la société et à l'individu), qui ne sont pas obligatoirement dans les panels et choix de l'éducation actuelle. Le libéralisme sous-entend que seule cette petite élite peut comprendre réellement le système de fonctionnement de la société - à plusieurs niveaux - et peuvent donc créer de l'emploi, de la richesse, des affaires... Le libéralisme ne peut pas être "démocratisé" réellement et à la portée de tous les citoyens : il faudrait pour cela modifier complètement le système éducatif et faire accepter bien plus tôt aux parents les talents les plus potentiels de l'enfant. Je connais plusieurs professeurs de mathématiques qui m'ont dit qu'ils savaient dès l'âge de 10 ans si un enfant avait du potentiel question chiffres et logiques... bien sûr, même si l'enfant, avec beaucoup d'efforts (qu'il n'utilisera pas ailleurs) peut atteindre un niveau convenable, il ne donnera jamais le meilleur qu'il aurait pu donner de par ailleurs, et n'en sera pas plus heureux (et sûrement moins). Ces profs ne se sont jamais trompés d'après eux. Et puis, que se passerait-il si chaque citoyen créait sa propre entreprise ou affaire ? Des millions de marques ?, de la concurrence acharnée de blogs et services ? des millions de pubs dans les boîtes internet et physiques ? ça fait plutôt sourire mais c'est bien ce à quoi l'idéologie libérale "démocratisée" mène à l'extrême... sauf que ses théoriciens et exécuteurs (de "droite" comme de "gauche") ne font évidemment rien pour que le libéralisme devienne réellement "démocratique", en ne modifiant pas le système éducatif entre autres (plutôt en le privatisant !)...)

Par contre, il n'est pas nécessaire d'être économiste pour constater le résultat. La croissance sans limites est insoutenable, ses conséquences sont déjà telles que c'est l'équilibre biologique de la planète qui est compromis. Ce que n'entrevoyaient que quelques esprits lucides il y a quelques décennies apparaît aujourd'hui à l'évidence : on ne peut plus continuer cette course aveugle. “Aucun arbre ne peut monter jusqu'au ciel” !

Quant à la compétitivité, elle débouche sur un profond déséquilibre social. Cette guerre économique permanente qui impose d'être le meilleur en n'importe quoi, déshérite les perdants trop peu combatifs … ou qui n'ont pas eu la chance de naître parmi les privilégiés. À force de favoriser “les meilleurs" au détriment de tous les autres, le formidable progrès des connaissances et de leurs applications technologiques a été mis au service d'une infime minorité, tandis que près de 840 millions d'êtres humains (YH : en 2003) (55) souffrent de malnutrition, n'ayant même pas un lopin de terre à cultiver de leurs mains pour survivre.

Les deux pièges de la monnaie capitaliste

Alors que les effets catastrophiques de ces impératifs de croissance et de compétitivité sont de plus en plus évidents, on continue pourtant à les prétendre incontournables. Et avec des arguments aussi creux que : “c'est dans la nature des choses” ou “c'est ainsi que les hommes fonctionnent”, sans percevoir à quel point ces deux pièges, dans lesquels notre civilisation se perd, sont contenus dans les mécanismes actuels de la monnaie, qui, pourtant, ne sont évidemment pas des lois de la nature. En effet :

• L'obligation de croissance est contenue dans le mode de création de la monnaie : il faut qu'un investissement rapporte plus qu'il n'a coûté pour que puissent être payés les intérêts du crédit ou les “retours sur investissement”.

• Le creusement du fossé entre les riches et les pauvres est contenu dans le choix des clients auxquels les crédits sont ouverts, parce qu'un organisme de crédit, pour éviter d'être mis en faillite, exige des garanties, une hypothèque, une assurance. On ne prête donc qu'aux riches et par

l'effet “boule-de-neige” de la capitalisation, seuls les riches ont ainsi les moyens de s'enrichir.

Alors que l'opinion est en train, peu à peu, de prendre conscience des dangers de la croissance à tout prix et s'indigne de voir que cette exploitation des richesses ne réduit pas, bien au contraire, la misère en ce monde, force est de constater que les mécanismes monétaires sont tellement mal connus que leur relation avec ce productivisme et avec cet individualisme n'est généralement pas dénoncée. À croire qu'elle n'est même pas perçue.

Ce lien se manifeste pourtant. Il se manifeste par exemple par la réaction du public contre l'argent en cas de crise économique : on constate que c'est bien en créant leur propre monnaie que des minorités cherchent alors à survivre. Les expériences qui furent lancées pour réagir à la grande crise des années 1930, celles, par exemple, de la monnaie fondante de Gesell, ou les cercles WIR, de même que celles qui naissent un peu partout depuis le tournant libéral des années 1980, par exemple en Argentine depuis 2002, sont bien des manifestations de rejet de la monnaie officielle. Mais ces monnaies parallèles, parce qu'elles sont à usage local, restreint, marginal, ne peuvent, au mieux, qu'épargner, mais pour les seuls membres des associations qui les créent, certains des effets néfastes qu'ils constatent.

Et, d'autre part, comment ne pas s'apercevoir qu'on retrouve partout l'argent comme mobile quand on déplore de grandes catastrophes humaines comme l'affaire du sang contaminé, ou des désastres écologiques comme les marées noires ou les gégazages en mer, quand on prend conscience des effets de la marchandisation des services publics et du brevetage du vivant, ou quand on découvre le pouvoir et le rôle des fonds de pension, de la spéculation monétaire et des paradis fiscaux sur les choix économiques, etc. ? L'argent est le dénominateur commun de tous ces comportements inhumains, il est bel et bien à l'origine commune de ces catastrophes qui n'ont rien de naturel.

Ceci devrait amener à comprendre que chercher à réparer, quand c'est possible, les effets de ces mécanismes, ne résout rien, puisqu'ils se renouvellent indéfiniment, voire s'amplifient, tant que demeure leur cause commune.

Supprimer cette cause n'est certainement pas simple, mais il faut prendre conscience que c'est devenu inévitable, que c'est la condition nécessaire pour donner à la société d'autres bases que celles qui sont en train de la détruire. Or cette reconstruction passe par une nouvelle transformation de la monnaie : pour qu'elle n'oblige plus la croissance, il faut que sa création n'impose plus paiement d'intérêts, et qu'elle tienne compte d'autres critères que la rentabilité financière pour qu'il soit possible de produire, dans le respect les Droits de l'Homme et de son environnement, des biens et des services accessibles à tous, sans exclusion. Aucun coup d'État ne devrait, cette fois, être nécessaire pour réaliser une telle transformation puisque, à l'inverse des précédentes, elle vise à faire passer l'intérêt général avant l'intérêt de quelques-uns. Mais il est urgent d'y réfléchir, et c'est dans ce but que nous formulons les trois propositions suivantes.

Première proposition : Revenir au droit régalien

À l'évidence, la monnaie immatérielle correspond à l'état actuel de la technologie, la monnaie-marchandise appartient au passé. Il serait donc absurde de vouloir refuser la monnaie virtuelle en rêvant au retour des louis d'or. L'informatique existe, elle est pratique, admettons donc, sans nous y attarder, que la monnaie de demain sera sous forme scripturale, comme elle l'est presque totalement aujourd'hui, les cartes à puce et les transactions transmises par internet allant encore se développer.

Mais il faut prendre conscience du danger que présente cette forme moderne de la monnaie du seul fait qu'elle est naturellement, matériellement, illimitée !

Sa création est si facile qu'avoir abandonné le droit de créer la monnaie à des entreprises privées ayant leur propre intérêt pour objectif, apparaît comme une véritable aberration, source évidente de multiples abus aux conséquences imprévisibles, incalculables. On a vu que lorsque des orfèvres signèrent plus de reçus qu'ils n'avaient d'or dans leurs caves, leur seule limite fut… la peur que leurs clients s'aperçoivent qu'ils avaient exagéré. Méthode peu efficace, puisque plusieurs paniques ont marqué l'Histoire. On se souvient aussi que lorsque trop de banquiers ont suivi l'exemple des orfèvres, c'est parce qu'ils se sont aperçus que cela leur faisait du tort que certains d'entre eux ont intrigué pour en obtenir le monopole. Et l'histoire des Banques centrales montre que c'est encore pour éviter des abus, des paniques ou des faillites qu'elles ont reçu un certain pouvoir, non pour fixer une limite à la masse monétaire, mais seulement pour tenter, par l’intermédiaire de leurs taux d’escompte, d'accélérer ou de ralentir la croissance de cette masse, espérant que ces variations auraient, à terme, une influence sur l'économie. Et depuis que ces taux n'obéissent plus qu’aux marchés, on ne compte plus le nombre de pays ruinés par des crises monétaires… On voit bien que le pouvoir politique ne doit pas se contenter d'imaginer des digues pour éviter des abus ou en colmater les conséquences, il lui appartient de déterminer la masse monétaire nécessaire à l'économie.

Ce n'est pas sans raison que le “droit de battre monnaie” était, par excellence, une des prérogatives du souverain et qu'il ait fait partie, sous la monarchie, des “droits régaliens”, avec ceux de lever l'impôt, de commander la police et l'armée, de rendre la justice, de déclarer une guerre ou d'en signer la fin. Pourquoi l'un de ces droits du Prince a-t-il fait exception quand le peuple a conquis la souveraineté ? On ne comprend pas que les démocraties aient abandonné à quelques nouveaux privilégiés l'un de ces droits essentiels qui décident de la vie d'une nation. Le droit de créer monnaie est trop important pour qu'il puisse être dissocié des autres attributs qui permettent de décider pour tous en leur nom. (parce que ce ne sont pas des démocraties !)

Il doit être réintégré au pouvoir politique parce qu'une société évoluée, telle qu'on peut la concevoir au XXI ème siècle, doit être en mesure de décider des besoins qu'elle va satisfaire, en fonction des moyens dont elle peut disposer, en respectant les droits des êtres humains, vivants et à venir. Dans une telle perspective, le choix si essentiel de l'orientation générale de l'économie est une décision politique fondamentale qui ne peut donc pas être abandonnée à des intérêts privés.

Aujourd'hui, la société est au service de la finance, qui dicte sa politique aux gouvernements. Remettre aux pouvoirs publics la responsabilité de toute création monétaire, c'est renverser les rôles : les choix économiques deviennent alors des choix politiques et la finance leur est subordonnée.

Mais ceci ne suffit pas. Dans une vraie démocratie, confier l'économie au pouvoir politique serait la confier au peuple, mais toute société, même au XXIème siècle, n'est pas assurée d'être démocratique et de le rester. Pour remettre l'économie au service de tous et l’y maintenir, il faut des règles qui empêchent tout abus de la part des responsables du pouvoir d'émission, et pour cela, imposer à la masse monétaire une limite concrète, objective.

Deuxième proposition : Fixer objectivement la masse monétaire

Une telle limite naturelle résulte simplement de deux des aspects de la monnaie : elle est un droit de tirage sur les richesses produites et une reconnaissance de dette commune puisque la loi oblige à l'accepter en paiement. De ces deux faits découle la règle suivante : les représentants d'une population qui, en ayant le monopole de la création de sa monnaie, s'engagent en son nom, ne peuvent émettre que la masse monétaire équivalente aux richesses que cette population produit et met en vente.

La création monétaire étant ainsi un engagement à produire, toute nouvelle production entraîne automatiquement la création de son équivalent en monnaie. Et, inversement, lorsqu'un produit parvient à son consommateur, la monnaie qui lui sert à l'acheter a rempli son rôle et n'a plus ensuite de raison d'exister, elle est donc annulée au moment de la vente. En d'autres termes, la monnaie devient un flux parallèle et équivalent à celui des richesses produites afin d’être vendues. Il s'agit évidemment d'une équivalence de principe, qui donnera lieu, dans la pratique, à des ajustements par des calculs analogues à ceux que les ordinateurs boursiers font aujourd'hui pour afficher les cours de façon continue et permanente.

Mais il faut insister sur un autre aspect. Pour que cette équivalence soit à l'origine de la création monétaire, il faut que le prix d'un bien ou d'un service mis en vente soit évalué au moment où est pris l'engagement de sa production, et non plus après, quand il a déjà été produit. Ceci présente l'inconvénient de bouleverser les habitudes, et le réflexe sera probablement de croire, mais un peu vite, qu'il est question de supprimer le marché. Que tous ceux qui vantent sans cesse ses mérites irremplaçables se rassurent, il ne s'agit pas du tout de le supprimer, mais bien au contraire, de lui restituer ses vertus (56), c’est-à-dire de permettre que le prix de vente d'un bien ou d'un service résulte vraiment d'un débat entre producteurs-vendeurs et consommateurs-acheteurs.

Or ce n'est que si cette évaluation démocratique a lieu en amont, donc avant qu'il soit trop tard, qu'il est possible de discuter des modes de production, de les encourager ou de les proscrire.

Précisons, si besoin, que ces discussions sont destinées à définir des bases et non à fixer chaque prix, un à un, et qu'il faut prévoir des marges d'erreur et des aléas, par exemple pour la production agricole, qui donneront lieu aux ajustements mathématiques nécessaires évoqués ci-dessus. Et ajoutons que cela n'a rien d'utopique, comme le prouvent les Seikatsu, ces associations producteurs-consommateurs qui fonctionnent ainsi au Japon depuis déjà plus de 20 ans, ou bien les Community supported agriculture (CSA), ces associations de consommateurs (57) qui passent contrats avec des agriculteurs et qui achètent ainsi, avant la saison, une part de leur récolte fermière.

Par rapport à la situation actuelle, la monnaie conserve donc son rôle d'unité de compte et de moyen de paiement, même différé. Elle est un pouvoir d'achat qui ne sert qu'une fois car il est périmé quand il a servi, comme un titre de transport ou un timbre, tout en laissant à son titulaire la possibilité de l'utiliser pour n'importe quel achat de son choix. Par contre, cette monnaie réformée cesse d'être un facteur d'enrichissement et d'inégalité, donc de domination, dès lors qu'une ouverture de crédits n'implique plus versement d'intérêts.

Assainie sur de telles bases, la monnaie apparaît comme le moyen de répartir entre tous les consommateurs les biens et les services que produit l'économie d'une région. La logique de capitalisation, c'est-à-dire d'accumulation, fait place à une logique de répartition, de distribution.

Cette réforme, bien plus simple et plus objective que celles qui ont jalonné l'Histoire, conduit à un retournement de situation : à la loi de la jungle financière qui règne aujourd'hui, elle substitue un contrôle social de la production, les décisions économico-financières sont enfin soumises à la réflexion et au débat politique, éclairés par des enquêtes objectivement menées.

Mais tant qu'un tel débat préalable ne permettra pas de considérer d'autres aspects que la rentabilité, les avertissements d'experts et les cris d'alerte contre les dangers du productivisme actuel pourront indéfiniment se multiplier, ils ne seront que vœux pieux. (voir l'Histoire 2007-2016)

En ce qui concerne le commerce international, si la monnaie d'un pays (58) est la manifestation comptable de ce que ses résidents s'engagent à y produire (en utilisant les connaissances humaines acquises pour faire fructifier les richesses du sol et du sous-sol), les relations commerciales entre deux régions ne sont plus que des contrats de troc entre leurs deux populations, les échanges internationaux de marchandises sont à somme nulle et il n'y a alors plus de dette financière internationale. Il va de soi que ces contrats peuvent inclure des délais, que leur équité et leur exécution peuvent être soumises à un contrôle supranational, etc. L'important est que cette transformation des bases du commerce extérieur permettrait aux populations de retrouver le droit de disposer d'elles-mêmes, celui d'assurer en priorité leur propre suffisance vitale, de “vivre au pays” et de s'y épanouir en développant leur culture.

Notre troisième proposition est inspirée par ce que nous avons observé à propos de la notion de valeur :

Troisième proposition : Séparer la gestion des biens de celle des gens

Nous avons rappelé que lorsque les économistes parlent de valeur, il s'agit de valeur d'échange et que celle-ci est, de fait, le prix de vente d'une marchandise. Outre que ce prix, tel qu'il est fixé aujourd'hui, ne résulte nullement d'un débat comme le prétend l'économie classique, mais plutôt de la loi du plus fort, financièrement parlant, cette façon de comparer à l'étalon unique qu'est la monnaie, ce qui est mesurable et ce qui ne l'est pas, conduit à considérer le travail humain comme une marchandise, une matière première parmi d'autres, et finalement l'être humain comme un objet remplaçable, ce qui va jusqu'à traiter des employés “comme des kleenex” en cas de “licenciement économique”, "licenciements de fausses faillites".

D'autre part, un tant soit peu de lucidité permet de prévoir que la production de demain sera de plus en plus une oeuvre collective et intellectuelle (59), qui fera de moins en moins appel à de la main d'oeuvre, mesurable (à la rigueur) en temps de travail, et de plus en plus à une participation humaine impondérable, liée à la personnalité, à la culture, à l'expérience, à l'imagination et à la créativité, qualités par essence non mesurables. De sorte que prétendre pouvoir estimer la participation individuelle afin de l'acheter à un “juste prix”, le “salaire”, devient une absurdité, voire une escroquerie.

Pour éviter pareille aberration, il faut séparer la gestion des gens de celle des biens. Ne plus mélanger dans une même comptabilité l'être et l'avoir, c'est ramener l'économie à sa place naturelle, celle de l'intendance. Cessons d'oublier que le rôle d'une entreprise de production est de transformer des matières premières pour mettre à la disposition des gens les objets dont ils ont besoin, et que ce n'est pas de fournir du travail, ce n'est pas de créer des emplois pour justifier des revenus. Le fait que la transformation de la matière nécessite une intervention humaine n'oblige pas à traiter “une ressource humaine” comme une matière première, et c'est en séparant la comptabilité des matières de celle des humains que cette distinction redeviendra possible et qu'on se rappellera que travail et emplois ne sont pas des buts, mais des moyens. Alors seulement le revenu reçu par un être humain ne sera plus le prix auquel il se vend à une entreprise. On ne parlera plus de salaire, de prix de la sueur, mais de revenus individuels, fondés sur les besoins personnels et dont le but sera de fournir à chacun les moyens de développer ses qualités propres pour exercer au mieux les activités par lesquelles il assume sa participation à la société. Alors cette contribution pourra parfaitement ne pas être mesurable et produire de la qualité, même pour le long terme. Même si cela implique que le revenu soit versé par l'ensemble de la société et pendant toute la vie, et non plus par les entreprises, à ceux qu'elles emploient, et seulement pendant la durée de cet emploi.

Dans l'économie actuelle, la monnaie de profit est utilisée pour “marchandiser” le domaine de l'immatériel. En empiétant ce domaine de liberté, la finance le soumet au profit et en contrôle ou en réserve l'accès. L'Accord Général sur le Commerce des Services, l'AGCS, est en train d'installer cette appropriation de tout un patrimoine commun de l'humanité, fait de connaissances lentement élaborées au cours de l'Histoire. L'art et une certaine culture sont déjà standardisés, il ne sera bientôt plus possible aux agriculteurs de renouveler leurs récoltes, comme ils l'ont fait pendant tant de générations, sans acheter de nouvelles semences à Monsanto. À quand l'obligation d'acheter le droit d'avoir sa propre progéniture ?

La réforme que nous proposons permet de rendre impossible cette appropriation, en faisant de la monnaie l'instrument de la seule gestion du réel. De séparer ce qui est naturellement du domaine de l'économie, qui est mesurable et qui doit, dans certains cas, être “économisé” donc compté, d'avec ce qui est du domaine du non mesurable, de l’impondérable et l’immatériel, celui de la connaissance, de la culture, de l’information qu’on donne sans s’en défaire et dont l'usage, loin de devoir être limité s'il n'est pas utilisé pour nuire, doit pouvoir être diffusé sans compter, et par conséquent être gratuit.

Ces deux domaines ne sont évidemment pas indépendants, puisqu'il y a un lien entre eux, l'Homme, qui vit dans le domaine du réel et doit pouvoir s'épanouir librement dans le domaine de l'immatériel qui lui est propre. Mais dans la mesure où l'économie produit des biens et non pas des profits financiers, où la monnaie est un flux qui se consume en même temps que les biens produits, il devient possible de décider objectivement de l'économie. Alors les gens peuvent se grouper en un réseau de coopératives de toutes tailles et y prendre ensemble les décisions objectives qui les concernent directement, puisqu’il s’agit d’abord de décider de ce qu’ils veulent produire pour consommer et dans quelles conditions, ce qui définit en même temps leur activité et la masse monétaire totale dont ils disposent. Il leur appartient ensuite de faire, dans le budget ainsi fixé, la part destinée à payer les moyens matériels de leur production, celle qui est nécessaire à faire fonctionner les services publics et celle qui constitue leurs revenus personnels.

Les débats sont ainsi largement ouverts au public et portent sur des critères d’intérêt général. C’est donc une extension de la démocratie à l’économie qui est proposée, permettant à tout résident de participer, sinon toujours directement, au moins par délégation, à ces prises de décisions qui sont à la fois sociales et économiques.

(55) Lire René Passet, Mondialisation financière et terrorisme

(56) Alors même qu'au contraire, c'est la financiarisation de l'économie qui a eu pour conséquence de réserver les vertus du marché aux seuls professionnels des “Marchés” (Bourses des valeurs et autres marchés des changes ou des matières premières, etc.) et de les supprimer pour le reste du monde, qui se voit offrir des marchandises à des prix fixés au préalable par les vendeurs : c'est “à prendre ou à laisser”, on ne marchande pas...

(57) on peut citer la CSA modèle de Poughkeepsie, installée en zone pré-urbaine à une centaine de km au nord de New-York et en France le réseau Alliance paysans écologistes consommateurs qui regroupe des associations qui travaillent ensemble pour promouvoir le développement de produits d'agriculture écologique de qualité.

(58) ou d'une région, ou d'un groupe de régions dont les résidents décident de s'associer économiquement.

(59) lire à ce sujet les profondes analyses d'André Gorz, par exemple dans L'immatériel, connaissance, valeur et capital.

Sources : http://www.france.attac.org/

A suivre pour la dernière partie : Annexe et Bibliographie

Yves Herbo 17-10-2014

Incursion dans un domaine trop réservé : la monnaie - Part 6

Incursion dans un domaine trop réservé : la monnaie - Part 6

Deuxième partie Part IV

Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5

«Viens m'aider ! Celui qui fit comprendre à son semblable le sens de ces mots est le fondateur inconnu de toutes les sociétés humaines.»

Jacques Duboin (Libération)

IV b

Monnaie et société

Les conséquences d'une monnaie de dette.

Quel que soit l'aspect considéré, et contrairement à l'affirmation libérale selon laquelle la monnaie est neutre, la réalité montre que le fait d'utiliser des monnaies de dette non gagées sur une richesse manifeste et créées par des sociétés privées ayant leur seul profit pour objectif, est extrêmement lourd de conséquences, même si celles-ci ne sont généralement pas perçues comme telles :

Au plan national : un engagement commun.

On a vu plus haut que la loi (35) faisant obligation à tous les ressortissants d'une nation (ou d'un groupe de pays, tel que “l'Euroland" (36), d'accepter en paiement sa monnaie, celle-ci est devenue la reconnaissance d'une dette collective : elle engage tous les ressortissants de cette nation à fournir l'équivalent de la somme mentionnée à quiconque présente cette monnaie et qui a, de ce fait, un droit de tirage sur les biens et services mis en vente par cette nation.

La monnaie constitue donc un lien national (ou communautaire) entre les citoyens du pays (ou du groupe de pays) qui l'émet : ils sont unis, note Benjamin J. Cohen (37), par l'engagement commun que constitue leur monnaie comme ils sont unis, par exemple, par l'usage d'une langue nationale commune.

Alors une question se pose : qui peut prendre un tel engagement au nom d'un État ? Il nous semble évident que dans une démocratie ce ne peut être que les représentants élus du peuple, et c'est cette évidence qui fait que la plupart des gens croient, en toute bonne foi, faites-en l'expérience en interrogeant votre entourage, que ce sont les autorités publiques qui ont le monopole de la création de la monnaie et de son contrôle.

On a vu que le contrôle des gouvernements sur leur monnaie nationale s'est institué au début du XIXéme siècle et qu'il a eu son apogée au milieu du XXéme. Mais qu'au cours des années 1980, dans la foulée du fameux “tournant libéral” précédemment décrit, il a été abandonné.

Et les conséquences sont lourdes, sinon bien perçues : en abandonnant ce pouvoir, qui nous paraît pourtant légitime, les gouvernements ne se sont pas seulement privés de la possibilitépour l'État de recourir à la création monétaire pour faire face, en cas d'urgence, à des dépenses publiques nécessaires et imprévues. Ils ont aussi renoncé à un outil essentiel de gestion de l'économie, par la fiscalité (dont dépend la redistribution) et par l'intermédiaire des taux d'intérêt ou des taux de change : en créant plus de monnaie, l'État pouvait décider d'accepter l'inflation qui, en diminuant le poids des dettes, favorisait les débiteurs au détriment des prêteurs, ou, au contraire, en décidant de limiter la création monétaire, le gouvernement rassurait les créanciers. La dévaluation d'une monnaie était un avantage concurrentiel immédiat offert aux exportateurs du pays.

Enfin, le monopole public sur la monnaie renforce naturellement l'autorité du politique : il est évident que plus un gouvernement est capable d'assurer son monopole, moins sa politique est soumise à des influences étrangères. Or depuis que la libre circulation des capitaux a supprimé ces monopoles nationaux sur les monnaies, celles-ci peuvent être utilisées en dehors de leur territoire (entre autres, dans les paradis fiscaux) et elles s'offrent ainsi aux transactions et aux placements. Les gagnants sont les acteurs privés qui peuvent échapper aux contraintes de toute politique monétaire, et les perdants sont les gouvernements, donc ceux qui les ont élus.

Tant que la majorité des monnaies étaient convertibles en or, étalon universel de référence, les taux de change entre monnaies résultaient d'un simple calcul, purement mathématique, celui des rapports entre leurs poids respectifs d'or. Les transactions se réglaient dans n'importe quelle monnaie et seuls les soldes débiteurs entre pays étaient réglés par référence à l'or.

Depuis l'abandon de cette référence, les échanges commerciaux internationaux peuvent s'établir dans n'importe quelle monnaie ; le pays exportateur peut fixer son prix dans sa propre monnaie, le pays importateur peut exiger de payer avec sa monnaie nationale, ou, si l'acheteur et le vendeur le décident, ils peuvent utiliser la monnaie d'un pays non concerné par leur transaction.

En résumé : il n'y a pas de monnaie internationale, il n'y a plus de référence universelle définissant un taux de change entre monnaies, qui sont toutes des monnaies de dette dont la valeur fluctue en fonction des marchés.

Or nous avons vu que le fait d'utiliser, dans une transaction commerciale, une monnaie de dette introduit un délai et un risque pour le vendeur : celui-ci se retrouve, après avoir fourni sa marchandise, avec un titre de crédit qu'il va lui falloir ensuite faire accepter en paiement d'autres marchandises. Il est donc pour lui très important d'être payé dans une monnaie dont il pense qu'elle a et qu'elle va garder, ou mieux qu'elle va gagner du pouvoir d'achat. Une monnaie est dite forte parce que son pouvoir d'achat est en hausse : c'est la tendance qui est importante, plutôt que la valeur instantanée. De sorte qu’il se passe pour la valeur des monnaies ce qui se passe en Bourse pour la valeur des actions : un gros investisseur international peut agir sur les cours :

lorsqu'il mise sur une monnaie ou un titre en l'achetant en masse, la valeur de cette monnaie ou de ce titre monte et alors tout le monde en veut, et sa cote continue à monter. Et si brusquement, en sens inverse, un investisseur décide de se débarrasser d'un titre, ou de devises, ses semblables,

comme les moutons de Panurge, pensent qu'il a des raisons de penser que ce titre va perdre de sa valeur, alors ils vendent aussi, et, effectivement, le titre baisse. Les cours des monnaies, comme ceux des actions, peuvent donc être amplifiés par la spéculation. Ainsi, depuis qu'elle obéit à l'idéologie libérale, l'économie mondiale, et avec elle les monnaies du monde, n'est pas pilotée dans l'intérêt général, mais vogue à la merci d'emballements ou de vents de panique dont il est impossible de prévoir l'amplitude et la portée.

L'hégémonie pour le pays dont la monnaie est utilisée

Le commerce international a pris l’habitude d'utiliser le dollar pour les échanges extérieurs, au cours de la période 1933-1971 pendant laquelle cette monnaie est restée la seule à être théoriquement indexée à l'or. Cet usage fut conforté après la seconde guerre mondiale parce que l'économie des États-Unis était la première du monde, son industrie florissante était en pointe dans pratiquement tous les domaines, ses entreprises, qui, elles, n’avaient pas été bombardées, ont profité d'énormes marchés de reconstruction dans le monde entier.

Le déséquilibre de la balance des paiements des États-Unis avec l'échec de leur guerre contre le Vietnam a menacé ce rôle du dollar quand il était devenu évident que les banques américaines n’avaient pas en dépôt de quoi honorer de telles dettes. Mais à cette époque, aucune autre devise n’était parvenue à inspirer plus confiance que le dollar.

Depuis, l’Union européenne se construit au plan économique, la société Airbus en est un exemple : ses avions concurrencent ceux de l’Américain Boeing. Et pourtant Airbus, devenue EADS, établit encore ses prix en dollars, le comble est qu’elle se fait payer en dollars même lorsqu’elle vend ses produits en Europe. Il est vrai que la généralisation de l’usage de l’euro dans l’euroland est encore récente…

Une telle hégémonie se traduit par un formidable avantage : dès lors qu'il s’agit d’une monnaie scripturale (pour laquelle, nous l’avons vu, il n'existe pas de limite matérielle à sa création ex nihilo), et que tous les pays en demandent pour leur commerce extérieur, le pays qui l’émet peut en fabriquer à sa guise.

Les Etats-Uniens en profitent donc et, signant sans vergogne ces reconnaissances de dettes que personne ne leur ramène en demandant de les honorer, ils vivent depuis plusieurs décennies aux frais des autres populations, achetant le monde à crédit. Professeur d’économie politique de l’Université de Californie, Benjamin J. Cohen est bien placé pour l’expliquer : «Un pays dont la monnaie bénéficie d'un statut international finance ses déficits extérieurs en émettant sa propre monnaie: «Un pays dont la monnaie bénéficie d'un statut international finance ses déficits extérieurs en émettant sa propre monnaie (38)», en prenant les chiffres de 1999, il a estimé que ceci était équivalent à un prêt sans intérêt de 25 à 30 milliards de dollars par an consenti aux États-Unis par le reste du monde.

Cette évaluation doit être depuis revue à la hausse, non seulement à cause du ralentissement de l’économie américaine, mais aussi parce que le budget fédéral, qui était excédentaire en 1999, a été mis en déficit par la politique de G.W. Bush (baisse des impôts de 637 milliards en 10 ans et énorme augmentation du budget militaire, qui atteint 400 milliards). On le prévoyait de plus de 300 milliards de dollars pour 2003 et de plus de 400 pour 2004 avant de prendre en compte les suppléments pour la guerre contre l'Irak. Ainsi le déficit commercial accumulé par les États-Unis est tel qu'ils doivent au reste du monde l'équivalent d'environ le quart de leur Produit intérieur brut (PIB). Pareille dette est impensable de la part de tout autre pays, qui serait, bien avant d'en arriver à de tels excès, sanctionné par la chute de sa devise… et l'intervention du FMI.

Exemple récent :

tous les comptes exprimés en Argentine en pesos y ont été brusquement amputés de plus du tiers de leur pouvoir d'achat exprimé en dollars.

Ce qui ne peut pas arriver aux comptes américains en dollars quand la référence est le dollar américain ! Donc aux États-Unis, personne n'épargne, ni l'État, ni les ménages, ni les entreprises et il y est devenu normal de vivre à crédit. La montée de leur niveau d'endettement a donc été foudroyante, triplant entre 1964 et 2002, jusqu'à atteindre près du tiers du PIB mondial (39).

La dette des ménages est passée de 200 à 7.200 milliards de dollars et celle des entreprises, avec leur frénésie de fusions et d'acquisitions financées par emprunts, est passée de 53 à 7.620 milliards (soit presque 7 fois le PIB). Un économiste américain a calculé (40) qu'entre 1995 et 2002, le déficit de leur balance commerciale avait permis aux États-unis de confisquer 96 % de la croissance mondiale.

L'exploitation du risque

Le risque inhérent, comme nous l'avons vu, à la nature de la monnaie de dette est à l'origine d'une transformation de l'économie sinon à son dévoiement.

D'abord le risque a développé un commerce lucratif, celui des assurances. On peut juger du poids pris dans la société par les compagnies d'assurance en constatant la pression qu'elles exercent pour se voir confier la gestion des retraites (41). Certains scandales récents au Royaume-Uni et aux Etats-Unis ont montré les dangers de cette gestion privée.

Le risque est aussi à l'origine de nouveaux instruments financiers, basés sur la spéculation : marchés à terme, options, appels de marge, fonds de couverture, etc., qui sont appelés produits dérivés parce que ce sont des paris sur des variations de cours, ou d'indices, ou de taux d'intérêt. Ces nouveaux “produits” se sont mis à proliférer parce que dans tous les cas, que les cours montent ou bien qu'ils baissent, leur manipulation peut rapporter très gros… Toutes ces créations aboutissent soit à élargir la gamme de ce que les spéculateurs peuvent acheter et vendre, soit à utiliser l'effet multiplicateur du crédit pour permettre aux spéculateurs de payer à crédit (mais sans utiliser leurs fonds personnels) ce qu'ils espèrent revendre plus cher, en encaissant la différence.

Cette expansion augmente considérablement les dangers du système de crédit :

fragilisation de la monnaie, accroissement du nombre des rouages qui peuvent défaillir, et, si le système s'effondre, extension de la portée du désastre. Plus grand est cet "effet de levier", plus cette explosion prend de l'envergure.

Et tout ceci se fait à très grande vitesse et entre initiés. Pour ces derniers, c'est une aubaine, mais le fait que les produits dérivés permettent de déplacer beaucoup d'argent d'un bout à l'autre de la planète «sans qu'aucun radar ne le signale» (42) fait courir des risques imprévisibles à tous ceux qui produisent les richesses réelles. D'où les multiples crises, krach, etc. qui ruinent brutalement des États. Par exemple, alors qu'un rapport de la Banque mondiale affirmait, en 1997, que la libéralisation des marchés se traduirait par un boom économique général y compris en Asie, ce fut la catastrophe des économies et des monnaies asiatiques qui commença dès l'année suivante : chute des indices boursiers : de 80% en Indonésie, de 74% en Malaisie, de 42% en Thaïlande, de 29% en Corée du sud, et effondrements de 73% de la roupie indonésienne, de 33% du won sud-coréen, et de 12% du baht thaïlandais, suivis par celui du ringgit malais, et qui précédèrent de peu celui du dollar de Singapour, après quoi ce fut le krach du marché boursier de Hongkong. Le yen était réputé sain parce que le Japon avait la plus grande réserve en devises du monde, mais le yen s'effondra aussi. De telles crises ne sont pas l'apanage des pays de l'est asiatique : la Russie eut la sienne en 1998, puis ce fut le tour du Brésil, et celle de l'Argentine fait des ravages depuis décembre 2001.

Les pouvoirs de la monnaie

La monnaie nationale constitue un lien entre les citoyens en conciliant deux contraires qui sont nécessaires pour qu'une société existe et fonctionne : l'affirmation d'une autorité, celle qui émet la monnaie, et l'affirmation d'une liberté personnelle, celle de la façon de dépenser la monnaie dont on dispose.

L'autorité qui émet la monnaie a donc le pouvoir d'exiger des membres de la société, d'une part qu'ils croient en la valeur cette monnaie puisque celle-ci n'est plus gagée sur le réel, et d'autre part qu'ils reconnaissent le droit d'acheter leurs biens ou leurs productions à tous ceux qui disposent de cette monnaie, puisqu'elle a cours forcé.

Au-delà de ce pouvoir de l'autorité, on constate un véritable fétichisme lié à la monnaie et dont l'origine remonte peut-être à la fascination exercée par l'or des pièces utilisées pendant des millénaires.

Enfin l'argent est un vecteur de domination qui affiche les inégalités. Et il devient moyen d'accaparement, donc de violence, quand il est prêté contre intérêt.

Prêter : rendre service ou faire un placement ?

De tout temps, la plupart des religions ont prêché contre le prêt à intérêt, considéré sous son aspect moral : donner aux pauvres est une vertu, mais prêter un bien, ce n'est pas tout à fait le donner, c'est accepter de s'en priver momentanément, donc offrir un service. Or la société qui se dit “moderne” a détourné le mot service de son sens premier et tend à rendre payant tout service, même le plus banal. Tous les services qui étaient naturellement gratuits deviennent payants, au point que ce qui devient anormal, au contraire, est qu'un prêt soit gratuit.

Il convient cependant de distinguer entre :

— un prêt, pendant un certain laps de temps, qui est un service rendu contre paiement,

— un placement d'argent dont on n'a pas l'usage immédiat, il ne s'agit plus là de rendre service à quelqu'un dont on connaît le besoin, mais de faire “fructifier” son épargne

— une ouverture de crédits par une banque grâce à “l'effet multiplicateur”.

Dans le deuxième cas, l'argent est placé, en général par l'intermédiaire d'une banque, qui s'engage alors à verser un certain pourcentage sur les sommes qui lui sont confiées, pour une durée déterminée et dans ce but.

Dans le troisième cas, par contre, la banque encaisse l'avoir des clients dont elle gère les comptes et qu'elle ne rémunère pas. Ces dépôts lui permettent d'ouvrir des crédits, par jeux d'écriture et effet multiplicateur, et c'est elle qui perçoit des intérêts sur ces crédits ex nihilo. Or ces derniers empiètent sérieusement sur le pouvoir d'achat de l'emprunteur qui doit rembourser beaucoup plus qu'il ne lui a été prêté. Par exemple, s'il a emprunté au taux de 15%, il devra, en moins de 5 ans, rembourser le double de la somme qui lui a été créditée.

Effet boule-de-neige du prêt à intérêt :

Le petit épargnant qui place ses économies sur un livret pour acheter plus tard sa voiture dépensera son épargne, augmentée d'intérêts, au moment de cet achat.

Il n'en est pas de même pour le gros épargnant, car son épargne lui rapporte de quoi vivre de ses rentes et même de placer toujours plus. Prenons un exemple chiffré pour voir l'importance de cet effet boule-de-neige qui est la nature-même du capitalisme. Imaginons que quelqu'un dispose d'un million d'euros et le place à 10%. Au bout d'un an, il reçoit 100.000 euros d'intérêts ce qui lui permet de vivre et d'augmenter son capital. Supposons qu'il dépense 40.000 euros pour vivre, il peut placer au bout d'un an 60.000 euros en plus de son premier capital et c'est 1.060.000 euros qui vont lui rapporter la seconde année.

S'il place toujours son capital à 10 % et vit sur ses intérêts, voici les chiffres :

capital au 1er janvier - dépenses annuelles - capital à placer en fin d'année

première année 1.000.000 40.000 1.060.000

deuxième 1.166.000 42.400 1.123.600

troisième 1.235.960 44.944 1.191.016

quatrième 1.310.117 47.640 1.262.477

cinquième 1.388.725 50.498 1.338.227

sixième 1.418.222 53.528 1.472.050

septième 1.560.374 56.740 1.503.634

huitième 1.653.997 60.144 1.593.852

neuvième 1.753.237 63.753 1.689.484

dixième 1.858.432 67.578 1.790.854

onzième 1.969.939 71.632 11.898.307

douzième 2.088.138

On voit que son capital aura doublé en une douzaine d'années, tout en lui permettant de vivre en augmentant son train de vie de 6% par an.

La dette dans le monde

Ce mécanisme des intérêts fait comprendre le problème de la dette du Tiers monde : les pays qu'on dit en développement et qui ont emprunté aux pays riches doivent en retour leur fournir beaucoup plus qu'ils n'ont reçu d'eux. Certains sont même obligés d'emprunter à nouveau pour payer l'intérêt dû pour des prêts précédents dont ils ont déjà remboursé le capital : c'est une spirale infernale, orchestrée par le FMI, dont nous avons évoqué le rôle.

Voici quelques chiffres éloquents sur la dette extérieure du Tiers monde :

En 1979, l'augmentation brutale des taux d'intérêt (passant de 5 à 20 %) oblige les pays du sud à emprunter à des taux usuraires pour payer les intérêts de leurs dettes précédentes. En trente ans environ, cette dette passe de 50 à 2.500 milliards de dollars, soit une multiplication par 50.

À elle seule, l'Amérique latine, entre 1980 et 2000, a déboursé un supplément de 106 milliards de dollars sur ce qu'elle devait. De façon générale, au cours de ces 20 ans, les pays du sud ont transféré vers les pays du Nord 3.450 milliards de dollars, ce qui correspond à six fois la dette (567 milliards) qu'ils avaient en 1981.

En 1998, les 41 pays les plus endettés du Tiers monde ont versé aux pays riches du Nord 1,680 milliard de dollars de plus que ce qu'ils ont reçu.

En 1999, les pays en voie de développement ont dù verser 350 milliards de dollars pour le service de leur dette (remboursement + intérêts), en particulier l'État brésilien a dù payer 95 milliards de réals d'intérêts alors que son budget de santé publique n'était que de 19,5 milliards.

La dette des pays du Tiers monde (hors pays de l'Est) est aujourd'hui de 2.000 milliards de dollars (43). L'Afrique subsaharienne rembourse chaque année quatre fois plus qu'elle ne dépense pour la santé et l'éducation.

À quoi sert de donner au pauvre si les règles financières l'attachent à sa pauvreté ?

Taux d'intérêt et taux d'inflation

L'inflation, par contre, allège la dette. Prenons l'exemple d'un prêt de dix millions à 10%.

Contracté aujourd'hui, cela signifie qu'il faudra rembourser en un peu plus de sept ans, 20 millions. Mais si d'ici là la monnaie a été dévaluée de 5%, ces 20 millions à payer auront, dans sept ans, un pouvoir d'achat équivalant à celui d'un peu moins de 14 millions d'aujourd'hui.

Celui qui fait crédit est favorisé par l'élévation des taux d'intérêt.

Celui qui est obligé d'emprunter est favorisé quand le taux d'inflation augmente.

Au cours des Trente glorieuses, le taux d'inflation était très élevé, il a dépassé les 15%, ce qui a favorisé de gros investissements et permis à tous ceux qui bénéficiaient alors de gros revenus de se constituer un patrimoine. Ensuite, le mot d'ordre a été de “juguler” l'inflation, ce qui a permis de maintenir la valeur de ces patrimoines. La politique imposée par le traité de Maastricht à la Banque centrale européenne, en lui donnant pour seule directive d'empêcher que l'inflation des prix dépasse 2%, va dans ce sens : elle protège les détenteurs de capitaux au détriment de tous ceux qui sont amenés à emprunter. Quand les taux d'intérêts des prêts sont supérieurs au taux d'inflation des prix, les intérêts des "bancassurances” sont assurés et le nombre de ménages surendettés augmente.

(35) “cours forcé ” et “cours légal” de la monnaie nationale.

(36) ensemble des pays européens ayant adopté l'euro.

(37) Benjamin J. Cohen est Professeur d'économie politique de l'Université de Californie

(38) dans le numéro hors série sur la monnaie, N°45 de la revue Alternatives économiques, (3 ème trimestre 2000).

(39) Voir, par exemple, les chiffres rappelés par Frédéric Clairmont dans Le Monde Diplomatique d'avril 2003.

(40) Voir Monde du 20/11/2003.

(41) Nous l'avons compris en étudiant le problème des retraites. Lire à ce sujet le N°989, intitulé “Retraites, l'intox pour les fonds de pension”, et les numéros 1008, 1017, 1022, 1026, 1028, 1032 du mensuel La Grande Relève, BP 108, 78115 Le Vésinet, cedex.

(42) R. Hahnel, “La panique aux commandes.

(43) Tribunal des Peuples, Porto Alegre, Attac info 312, du 8 mars 2002.

Sources : http://www.france.attac.org/

A suivre pour la partie V : les monnaies parallèles

Yves Herbo 12-10-2014

Incursion dans un domaine trop réservé : la monnaie - Part 5

Incursion dans un domaine trop réservé : la monnaie - Part 5

Part 1, Part 2, Part 3, Part 4

IV)

1 : Les grandes théories monétaires

Ce qui frappe quand on se plonge dans la littérature consacrée à la monnaie, c'est le nombre de grandes théories qui y sont assénées avec une parfaite assurance alors même qu'elles se contredisent. On ne peut absolument pas prétendre que ce domaine soit une science, on a plutôt l'impression que les économistes sont vis-à-vis de la monnaie dans la situation de l'apprenti sorcier : leur instrument leur échappe.

Pour nous y retrouver, nous avons fait confiance à la synthèse qu'a présentée Jean-Marie Harribey (29) dans une université d'été sur ces questions (30), puis nous nous sommes demandé ce qu'il reste des théories monétaires classique, keynésienne et marxiste quand elles sont confrontées à la réalité actuelle.

Les conceptions classique et néoclassique.

Ces deux conceptions, qui sont à la base du libéralisme, ont une position commune sur la monnaie, fondée sur quatre idées :

• 1. la monnaie, simple intermédiaire, ne fait que dissimuler qu'en fait ce sont toujours des marchandises qui s'échangent entre elles.

• 2. toute variation de la quantité de monnaie en circulation entraîne une variation proportionnelle de tous les prix.

Ce credo du monétarisme, qui est la base de la théorie quantitative de la monnaie, repose lui-même sur trois hypothèses : a) la vitesse de circulation de la monnaie est constante, b) le volume des transactions est constant et c) l'équilibre du marché assure le plein emploi de toutes les capacités de production (donc il n'y a pas de chômage). (hum...)

Il n'est pas nécessaire d'être un économiste diplômé pour constater à quel point ces hypothèses sont peu réalistes.

• 3. par conséquent toute variation de la masse monétaire n'a aucune influence sur la production ou sur l'emploi, elle est donc dite neutre par rapport à l'activité économique réelle.

Ce qui n'a pas empêché l'économiste Milton Friedman d'en tirer une conclusion paradoxale mais qui fait loi depuis le traité de Maastricht sur la Banque Centrale européenne : bien que la variation de la masse monétaire soit "sans effet" sur l'économie, la politique monétaire doit consister à limiter l'émission, parce que celle-ci risque d'entraîner l'inflation… (elle a donc bien une influence).

L'actualité ne manque pourtant pas d'exemples du rôle de la monnaie sur l'économie : entre 1994 et 1999 dix pays en voie de développement connurent au moins une crise financière de grande ampleur. De tels “accidents”, qui mirent leurs banques en faillite, annulèrent les gains économiques accumulés au cours de plusieurs années de réformes douloureuses et provoquèrent même souvent de graves troubles sociaux (31). Le cas de la crise Argentine depuis décembre 2001 est peut-être le plus éloquent sur les méfaits de ces dogmes imposant des préceptes, ceux du consensus de Washington que nous avons rappelés ci-dessus à propos du FMI, sur la discipline fiscale, les taux de change compétitifs etc., malgré l'évidence du désastre de leurs conséquences.

Remarquons que l'affirmation de la neutralité de la monnaie vis-à-vis de l'économie a d'autant plus de chances d'être crue par le public qu'au contraire des transactions simples (achats et ventes par des particuliers) qui sont faciles à identifier, les vastes mouvements monétaires qui font vraiment bouger les marchés, sont des transactions complexes effectuées sur ordinateur et élaborées dans le secret des tours d'ivoire des sociétés financières et autres fonds spéculatifs.

Elles ne sont accessibles qu'aux initiés du “monde souterrain de la finance (32)", lequel s'ingénie à les rendre secrètes.

• 4. autre conséquence du fait que tout échange n'est, sous le voile de la monnaie, qu'échange entre marchandises, la loi des débouchés de J-B Say selon laquelle «tout offre de marchandise crée sa propre demande». Autrement dit, le montant des revenus distribués par la production est équivalent à la valeur de cette production et l'équilibre général de tous les marchés, affirmé par Léon Walras, se rétablit automatiquement (?) par la flexibilité des prix.

Cette loi des débouchés a été critiquée, par exemple par Jacques Duboin (33) : «la loi des débouchés se résume simplement dans la constatation que les produits achètent les produits, ou, pour mieux dire, que les marchandises se servent mutuellement de débouchés. C'est peu discutable, puisqu'on s'en est aperçu dès le temps reculé où l'on pratiquait le troc, marchandise contre marchandise… Mais Jean-Baptiste Say en tire cette conséquence imprévue, à savoir que la surproduction ne peut exister que dans une partie seulement de l'économie, et qu'il est facile d'y

porter remède en augmentant la production dans les autres secteurs afin que les articles surproduits trouvent immédiatement un débouché. D'où il conclut que la crainte d'un engorgement général des marchés est pure chimère. En foi de quoi il faut toujours produire davantage, ce qui est le vrai moyen d'en terminer avec ce qu'on appelle improprement les crises économiques, car il ne s'en produira jamais si l'on sacrifie au dieu de la “productivité”. Ce refrain est entonné aujourd'hui par tous les libéraux impénitents, car la loi des débouchés garantit, non seulement l'éternité au régime capitaliste, mais l'amélioration progressive de la condition de tous les êtres humains. Il n'y a qu'à produire davantage»…

En effet, cette façon de voir écarte d'office certains problèmes majeurs : d'abord la misère, qui est le lot de tous ceux qui n'ayant accès à aucun pouvoir d'achat sont écartés du marché, ensuite les retombées du productivisme, qui dans cette idéologie apparaît comme la panacée, et enfin les conséquences de la croissance, supposée sans dégâts et sans limites. (mais qui détruisent obligatoirement les ressources non ou peu renouvelables rapidement (dont animaux et végétaux, denrées rares et détruisent la planète en final (pollution, épuisement des sols)...

Ce sont pourtant ces dogmes sur lesquels ont été fondées les institutions européennes…

Karl Marx.

La monnaie est pour K. Marx un porte-valeur, lié à la marchandise. Car ce n'est pas l'utilité d'un bien qui intéresse le capitaliste, donc pas sa valeur d'usage, mais sa valeur d'échange, parce qu'elle est susceptible de grossir le capital, une fois la marchandise vendue. La monnaie étant ainsi liée à la marchandise, et étant acceptée comme équivalent général de toutes les marchandises, il faut la considérer elle-même comme une marchandise. Ainsi Marx s'accorde avec les classiques pour donner à la monnaie le rôle d'instrument d'échange, sans incertitude.

Selon J-M Harribey, l'apport le plus novateur et le plus fécond de Marx en ce domaine est d'avoir montré le rôle que joue la monnaie dans l'accumulation du capital : il part de l'idée que la monnaie n'a pas la même signification quand elle sert à acheter du pain ou du travail humain. Dans le premier cas, elle est seulement un pouvoir d'achat. Dans le second, elle est un droit d'appropriation sur la capacité du salarié de créer de la valeur, et en cela, elle fonctionne comme un capital : elle dissimule donc un rapport social d'aliénation du travail. En effet, le travail acheté au salarié produit un fruit, et celui-ci devient la propriété de celui qui a payé le salaire. Si ce dernier parvient à vendre ce fruit plus cher qu'il n'a dépensé, c'est lui qui perçoit la plus-value, donc ce profit semble né de son capital alors qu'il vient du travail du salarié. De plus, en matérialisant la valeur créée par le travail, la monnaie réduit celui-ci à un acte vénal, elle le vide de son caractère créatif. Enfin, si le salaire suffit à peine au travailleur pour vivre, celui-ci est obligé de revenir travailler, donc d'enrichir l'employeur. Détenir plus ou moins de monnaie distingue celui qui détient un capital du pauvre bougre (terme de Bourdieu) qui n'a que sa force de travail.

Ainsi la plus-value est la source de toutes les sortes de profits, y compris les intérêts perçus par les créanciers, car ce n'est pas le sur-travail qui intéresse le capitaliste (contrairement au seigneur exigeant le travail de ses serfs), ni les marchandises produites, c'est leur valeur monétaire, c'est-à-dire la plus-value quand elle est transformée, par la vente, en valeur monétaire Et c'est ainsi que les rapports sociaux, dans le système capitaliste, débouchent sur la marchandisation, la réduction de tous les actes humains à un acte marchand, la réduction de toute valeur humaine à une valeur marchande.

John Maynard Keynes.

Au cours des années 1930, Keynes constate que les préceptes libéraux sont impuissants à agir contre la montée du chômage. Il pense que c'est une erreur de ne pas tenir compte de l'incertitude qui pèse sur toute décision économique : on ne connaît pas l'avenir et celui-ci dépend aussi des décisions des autres. Il en déduit quatre idées :

1. la monnaie est une forme de richesse plus liquide que toute autre : elle est immédiatement disponible, contrairement à un bien mobilier, un terrain, une machine, etc. Elle peut donc être conservée de façon passive (thésaurisée) et offre à son détenteur un choix d'anticipations. Notons que cette qualité suppose que la monnaie ne se déprécie pas.

2. la préférence pour la liquidité qu'offre la monnaie dépend du taux d'intérêt auquel elle peut être placée : si ce taux est faible, on préfère la liquidité, d'autant qu'on peut supposer qu'il va remonter. Comme on n'est sûr de rien, cette disponibilité est une garantie, et on peut considérer l'intérêt comme une prime de renoncement à la liquidité.

On voit que la monnaie, parce qu'elle constitue l'actif le plus liquide de tous, donne à son détenteur la possibilité de spéculer. La monnaie source d'instabilité et d'incertitude est un moyen de spéculation.

Pour Keynes, tout “agent économique” (vous, moi, une entreprise, etc.) a deux décisions à prendre quant à l'utilisation de ce qu'il reçoit : a) quelle part va-t-il consommer, b) quelle forme va-t-il choisir pour ce qu'il épargne. Lorsque le taux d'intérêt baisse, les gens pariant qu'il va remonter, ne placent pas leur argent : il y a demande de spéculation. Et ce taux varie en fonction des décisions de la Banque centrale.

3. à l'opposé de la vision classique d'une sphère monétaire complètement séparée de la sphère de l'économie réelle ou productive, Keynes pense que la monnaie est active, qu'elle joue un rôle sur la production et sur l'emploi, il réfute donc la théorie quantitative de la monnaie, qui ne serait vérifiée que si tous les facteurs de productions étaient employés (aucun chômage) et s'il n'était donc plus possible d'augmenter la production. Il en déduit que lorsque l'économie souffre de sous-emploi, les autorités monétaires peuvent accroître la masse monétaire en circulation en baissant le taux d'intérêt, ce qui aura un double effet : rendre plus rentables des projets d'investissements, qui, par un effet multiplicateur, augmenteront le revenu global.

Notons que la solution de Keynes pour mettre fin au chômage est l'augmentation de la production. C'est un point de vue purement économique, en ce sens qu'il n'envisage aucune limite à cette croissance, aucun obstacle, d'ordre écologique par exemple (ou humanistes). On ne se demandait pas, à son époque, si le développement était “soutenable”…

4. Enfin, comme il constate que l'incertitude qu'il a soulignée au départ ne débouche pas sur le chaos général, Keynes en déduit que la stabilité est due à une sorte d'accord implicite : un certain mimétisme conduit bien chacun des agents économiques à adopter l'attitude du plus grand nombre, mais des conventions en sens inverses jouent en permanence, de sorte que c'est la stabilité qui l'emporte.

Pour résumer cette théorie, J-M Harribey conclut en suivant P.Combemale (34) que selon Keynes, l'action budgétaire de l'État (et la politique de l'autorité monétaire) d'un côté, et la détention de la monnaie de l'autre, constituent des sortes de “digues” qui protègent de l'incertitude radicale mais sans toutefois l'éliminer.

*

Comparant ces divers points de vue, J-M Harribey a souligné que c'est Marx qui a dénoncé le premier le processus capitaliste qui réduit l'être humain à une marchandise dont l'utilisation doit procurer un profit au capital. Cette marchandisation s'étend aujourd'hui à tous les domaines, ce dont témoigne la convoitise des grandes entreprises capitalistes sur l'ensemble des richesses, d'abord les richesses naturelles (la terre, puis l'eau, le pétrole et le gaz, bientôt l'air…?), puis le génome des espèces (brevetage sur le vivant), sur la science, sur la santé, sur l'éducation, etc. Le prétexte invoqué est que les mécanismes du marché seraient les seuls en mesure de satisfaire tous les besoins humains, sans la moindre aliénation de leurs libertés. C'est oublier que le marché ne s'intéresse qu'aux besoins solvables, c'est-à-dire à ceux des seuls humains qui arrivent à se procurer de l'argent, de quelque façon que ce soit. (C'est l'une des raisons pour lesquelles les mafias, la pègre, qui détournent et réinjectent une bonne partie de l'économie, sont devenues si importantes et même protégées par les institutions économiques (achetées elles-mêmes) depuis l'entre deux-guerres et la grosse crise économique de 1929, devenant un acteur incontournable du système !)...

Keynes et Marx ont en commun d'avoir montré le rôle de la monnaie dans l'économie capitaliste en soulignant que, sans création monétaire l'accumulation serait impossible : en effet, d'un point de vue macroéconomique, au cours d'une période donnée, le capital ne pourrait pas récupérer, en vendant la production, plus que les avances faites (salaires et autres moyens de production). Pour réaliser un profit cumulable, à l'échelle globale, il faut que soit mise en circulation une quantité de monnaie supérieure à ce qui correspond à ces avances de production, et c'est cette création monétaire qui permet aux propriétaires des moyens de production de transformer en capital la plus-value produite par le travail. Ainsi, par le crédit, le système bancaire anticipe le profit monétaire et permet au capital de se l'approprier au moment de la vente des produits.

Comme le souligne J-M Harribey, l'analyse de Marx éclaire la spéculation financière en montrant que le capital tire des profits de deux façons. D'une part, les actionnaires s'approprient la plus-value du travail des salariés et d'autre part, ils peuvent tirer une plus-value purement financière en revendant leurs actions plus cher qu'ils ne les ont payées, et ceci dans trois cas :

— si les profits de l'entreprise ont augmenté son capital,

— si les acheteurs anticipent des profits à venir,

— et grâce à la croyance répandue que la tendance à la hausse des cours financiers se poursuivra longtemps.

Ce dernier cas est purement spéculatif : le gonflement correspondant de la bulle financière ne représente en effet aucune richesse réelle puisqu'il suffit que tous les boursicoteurs cherchent à vendre simultanément les mêmes actions pour que leur cours s'effondre. Mais tant que la bulle enfle, tant que les cours montent, les actionnaires voient grossir leur capital à un rythme qui est même devenu très supérieur à l'accroissement de la production réelle. Il ne s'agit évidemment pas d'un miracle, mais de la manifestation de l'optimisme des capitalistes, par exemple à la perspective de “restructurations” (licenciements, délocalisations, flexibilité et précarité accrues) qui leur font escompter une compression des coûts salariaux, donc plus de profits, ils parient donc que les cours vont monter : l'exploitation capitaliste est tapie derrière la spéculation boursière.

Ceci montre du même coup pourquoi vendre est un impératif pour le capital, et que, par conséquent, le capitalisme implique une société de consommation où l'art de vendre est une qualité suprême, au mépris, le cas échéant, des droits de l'homme ou de l'environnement, dès lors que ces droits sont susceptibles de rendre la vente moins profitable.

Concluons qu'il est vain de chercher à réparer les effets de la course au profit, par exemple sur l’environnement. Autant vouloir remplir le tonneau sans fond des Danaïdes, car tant que perdureront les motivations de cette course, d’autres effets semblables se multiplieront. Si on veut que l'environnement soit respecté, et si on souhaite d'autres aspirations à la société humaine, tel que le souci de ne pas léser les générations futures en épuisant les ressources non renouvelables de la planète, il faut oser inventer un système économique qui place en tête des motivations d'autres considérations que l'obsession de rentabilité, de rapport, de retour sur investissement, etc.

(29) Maître de conférences en sciences économiques à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV.

(30) à l'Université d'été d'Attac, en Arles et en août 2001.

(31) Lire à ce sujet l'article de M. Naïm dans Le Monde Diplomatique de mars 2000.

(32) Lire à ce sujet l'article d'I.Warde dans Le Monde Diplomatique de novembre 2001.

(33) Jacques Duboin, L'économie politique de l'abondance, éd. OCIA, (1945).

(34) Introduction à Keynes, éd.La découverte.

Sources : http://www.france.attac.org/

A suivre pour la partie 2 de la partie IV

Yves Herbo 09-10-2014

Incursion dans un domaine trop réservé : la monnaie - Part 4

Incursion dans un domaine trop réservé : la monnaie - Part 4

Je reviens sur une très bonne étude faite par le groupe indépendant ATTAC qui non seulement revient sur l'historique fondamental qui nous a mené à la situation économique actuelle de la planète entière, mais avait largement expliqué et anticipé les risques qui sont survenus depuis cet ouvrage qui date de 2004... Le groupe continue ses observations et interventions, et je suis personnellement assez en accord avec leurs conclusions, ainsi que l'historique :

Voir début Part 1, Part 2, Part 3

III )

De l'échange à la vente - La valeur - Les fonctions de la monnaie

De l'échange à la vente

Pour comprendre comment a évolué l'échange économique, revenons aux trois façons d'échanger des biens ou des services. Soit on les échange directement, immédiatement, sans monnaie, soit on se sert d'une monnaie-marchandise comme bien intermédiaire, soit on utilise la monnaie de crédit actuelle.

*

L'échange direct, sans monnaie, est la façon la plus simple d'échanger biens ou services : Alice donne des carottes à Brigitte et Brigitte donne des pommes à Alice, elles se mettent d'accord sur les quantités pour estimer que l'échange est équitable. Dès que cet échange a eu lieu, les deux parties sont quittes. Alice peut manger ses pommes et Brigitte, ses carottes. Un tel échange direct entre personnes qui se connaissent et qui ont justement, par hasard, de quoi échanger, ne peut pas s'appliquer à l'ensemble des économies depuis que la production y a cessé d'être artisanale.

Il ne reste possible qu'à deux niveaux extrêmes.

— Soit entre individus qui se connaissent assez pour se faire confiance, il s'agit alors d'échanges de services entre amis, ou entre proches qui s’entre aident.

C'est un peu cet “échange de bons procédés” que les systèmes d'échanges locaux (SEL) organisent : leur objectif est de créer des relations d'échange entre personnes qui vivent à proximité mais qui, au départ, ne se connaissent pas. Elles n'ont donc aucune garantie que l'échange sera équitable, d'où la nécessité d'établir une véritable comptabilité des échanges, tout en laissant une totale initiative aux membres du SEL. Ce qui n'est pas simple.

— Soit entre pays, mais il s'agit alors de contrats d'échanges, impliquant une préparation, des négociations, des clauses et des modalités établies par les deux parties conformément à une juridiction au niveau international… qui pourraient être organisés par une Organisation Mondiale des Échanges pour en assurer l'équité.

*

Le second procédé consiste à utiliser l'intermédiaire d'une monnaie-marchandise.

Dans un premier temps, Alice donne des carottes à Brigitte, qui, n'ayant pas les pommes que cherche Alice, lui donne en contre-partie un autre bien ayant une valeur marchande dont elles estiment toutes les deux que sa valeur est équivalente à celle des carottes fournies par Alice.

Après ce premier temps, Brigitte peut manger les carottes. Par contre, Alice s'est séparée de ses carottes et se retrouve avec un objet dont elle n'a pas forcément l'usage, mais dont elle a l'assurance de pouvoir l’échanger plus tard, en sens inverse, contre, par exemple, les pommes de valeur équivalente dont elle a besoin. Quand elle aura trouvé à faire ce second échange, mais alors seulement, elle aussi sera quitte et pourra manger ses pommes.

Il y a donc un laps de temps pendant lequel celui qui a reçu la monnaie-marchandise à la place de ce qu'il cherchait n'est pas vraiment quitte parce qu'il faut qu'il trouve ensuite à l'échanger contre la marchandise dont il a besoin. Pendant ce temps, il peut perdre sa monnaie, se la faire voler, le prix des pommes peut augmenter, il peut y avoir pénurie de pommes ou seulement baisse de la valeur de l'objet intermédiaire, par exemple s'il est devenu plus abondant, etc.

L'intervention d'une monnaie-marchandise retarde le moment où les deux parties qui échangent sont quittes. Mais en attendant elles possèdent toutes les deux un bien qui garde une valeur réelle, même si elle peut varier.

Ce type d'échange a disparu en même temps que la monnaie-marchandise.

*

Le troisième cas comporte l'utilisation d'un reçu : Christian vend des pommes à Denise, qui n'a pas en contre-partie une marchandise de valeur équivalente. Elle remet à Christian un reçu par lequel elle s'engage à lui régler sa dette plus tard : Denise reste débitrice, Christian reste créditeur, ils ne sont pas quittes.

Bien que Christian ait fourni sa part, la vente continue à le concerner aussi longtemps que Denise n'aura pas produit la marchandise équivalant au reçu. Il peut avoir besoin de ce que sa débitrice lui doit. Quelle garantie a-t-il que Denise tiendra son engagement ? Elle peut être empêchée de le tenir par un accident, mourir ou perdre son emploi, et elle peut être malhonnête et disparaître sans avoir réglé sa dette. Et quelle garantie a Christian que quelqu'un acceptera d'accorder de la valeur à ce morceau de papier qui n'a aucune valeur propre ? Et s'il trouve quelqu'un qui l'accepte, est-ce que ce sera bien contre l'équivalent de ce qu'il a fourni ?

Au retard introduit par la monnaie-marchandise la monnaie de crédit, par son absence de tout lien avec une richesse concrète clairement définie, non seulement ajoute un risque, car la question se pose de savoir ce que vaut cet engagement à payer, mais en plus elle modifie doublement la nature de la transaction. D'une part, l'un des termes de l'échange a changé de nature, il s'est dématérialisé et pas l'autre. D'autre part, les deux échangeurs jouent maintenant des rôles différents, l'un, le vendeur, cède à l'autre un bien réel (ou un service) dont la valeur est ainsi concrétisée, alors qu'il ne reçoit de l'acheteur ni marchandise utilisable, ni service équivalent, donc incontestable : le vendeur est payé par une promesse symbolique, dont l'utilisation ensuite pour une opération en sens inverse reste aléatoire.

Le bien (ou le service) ne va plus que dans un seul sens, du producteur vers le consommateur. En sens inverse c'est un symbole qui est transféré. Il n'y a plus échange mais vente et achat.

*

En fait d'échange, on ne rencontre plus dans nos économies, que cet achat-vente à l'aide de la monnaie de crédit qui est aujourd'hui en circulation : le métal des pièces est sans valeur, les billets n'ont jamais eu de valeur intrinsèque et la monnaie scripturale est faite par jeux d'écriture.

Le système actuel est donc une généralisation de la vente avec monnaie de crédit. Il y a généralisation du débiteur : tous les ressortissants du pays sont débiteurs, puisque la loi les oblige à accepter la monnaie nationale en paiement et qu'ils sont ainsi tenus d’honorer cette dette collective. Il y a généralisation du créditeur : quiconque possède de cette monnaie-reconnaissance de dette est créditeur de la nation puisqu’il a une créance sur elle.

Nous reviendrons plus loin sur les conséquences de ce système.

La valeur.

La valeur est une notion très générale, puisqu’elle va de la désignation d'un caractère abstrait quand il s’agit d’une valeur morale, celle d'un acte courageux par exemple, ou du talent manifesté par un artiste, jusqu'à une mesure aussi concrète que le prix du kilo de terre. Il faudrait au moins distinguer la valeur d'usage de la valeur d'échange.

La valeur d'usage d'un bien est très personnelle puisqu'elle relève de l'appréciation de celui qui est susceptible de l'utiliser et, comme l'a montré Ricardo, chaque homme a «un étalon personnel pour apprécier la valeur de ses jouissances» (27). Celle-ci dépend donc aussi de son environnement et de ses moyens personnels. Il en résulte qu'il n'est pas possible de définir une mesure de la valeur d'usage.

La conséquence est énorme au plan humain… car lorsque marchants, commerçants et économistes emploient le mot valeur, sans préciser, et c’est courant, chacun de nous a tendance, instinctivement, à penser à la valeur d’usage pour lui-même. Alors que c’est toujours de la valeur d'échange d’un bien qu’il s’agit. Et depuis que l'échange entre marchandises a disparu, cette valeur est devenue, de fait, le prix auquel un objet ou un service peut être vendu. Donc quand on entend parler de valeur en économie, il faut traduire par prix du marché.